文化人類学関連図書

*書籍画像または書名クリックで、書籍毎の詳細ページへリンクします。

それは望んだ移動か、強制された移動か?

鈴木英明編

『移動の文明誌―「自由」と「不自由」の狭間で』

人類史に刻まれるさまざまな移動から日々の何気ない移動まで、それは望んだ移動か、はたまた強制された移動か?

私たちは人々の「移動」に対して、大なり小なり「自由」「不自由」と結びついたイメージを付与している。本書は移動を、関係性の構築・再編の契機と捉え、人の具体的な移動を多様な学問的手法と問題関心で解剖していく。そうすることで、私たちが移動に対して抱く感覚はグラリと揺らぎ、多面的に問いなおされるであろう。

■A5判・464頁・本体価格9,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-2081-6

最小限のもので築き上げられた村で生み出された、美しき家具と建築

石川義宗著

『シェーカー教徒の思想とデザイン―祈りの中の家具と建築』

―手を仕事に、心を神に捧げなさい。

シェーカー教の教徒たちは、独自の教義に基づいた自給自足の修道生活をしながら、きわめてシンプル(簡素)な家具や建築を自らの手で生み出した。そのデザインは20世紀に入ってからモダンアートやモダンデザインの文脈で見直されたが、彼らの生活や信仰と切り離されたものとして評価されてきたのではないだろうか。

最小限のもので築き上げられた村で、シェーカーたちは何を思い、何を生み出したのか。本書は、シェーカーが書き残した教義などを読み解くことで、彼らの家具や建築が祈りの表現であったことをデザイン学の観点から論じるものである。

■A5判・294頁・本体価格7,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-2093-9

万博研究の最新成果を定期刊行

万博学研究会編

『万博学/Expo-logy』シリーズ

万博のさまざまな側面をつぶさに研究することの向こうに、この世界の人間たちの歩みが赤裸々に浮かび上がってくる―。

万博研究をリードする万博学研究会による最新の研究成果を毎年発信。論集『万博学―万国博覧会という世界を把握する方法』で打ち出した「万博学」という研究視角の、さらなる共有と深化をはかる新たな挑戦が、いま始まる。

■年1回定期刊行

「輿をかつぐ」ことの意味

西山剛著

『輿をかつぐ人びと―駕輿丁・力者・輿舁の社会史』

輿を舁くという行為そのものの社会的な意義とは何か。

本書は、前近代社会における職能集団のなかでも、天皇や将軍、公家や武家、有力な寺院や神社など、各権門の有力者の移動に際して輿を舁き、その移動を直接的に担った人々を対象とし、その存在形態および実態を、中近世を通じた長期的なスパンで考察し明らかにすることを目的とする。

行幸や北野祭礼に輿舁として勤める禁裏駕輿丁、祇園会の神輿駕輿丁や山道での職能をもつ八瀬童子、天皇の葬送儀礼に関わる大雲寺力者など、異なる社会層の中で活動する「輿舁」の実態に光をあて、諸側面を比較することで、「輿舁」がいかなる身分であり、社会の全体構成のうち、いかなる位相に定置されるのか、さらにはその職能の実態や社会的機能について探る。

■A5判・416頁・本体価格9,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-2108-0

大衆の生活や思想、民俗文化が表出する漫画「イストリエタ」

アルバロ・エルナンデス編

『メキシコ漫画イストリエタ―民俗文化としての漫画表現』

本書は日本においてメキシコ漫画「イストリエタ」を初めて本格的に紹介し、かつイストリエタ研究のための重要なテーマや作者に関する一次資料も提供する。漫画表現研究の分野と日本漫画研究の分野において、重要な貢献をすることが期待できる。

社会のなかで、大衆の生活や思想と深く結びついて描かれ、受容された民俗文化の表出としてのメキシコ漫画のあり方を紹介し、イストリエタ研究の先駆者バルトラ氏、アウレコエチェア氏、イストリエタ博物館館長ソト氏による主要作品の解説のほか、国際比較研究の視点をふまえた国内研究者の論考を収録。また京都国際マンガミュージアムで開催された『メキシコの知られざる大衆漫画「イストリエタ」』展(2019年12月~2020年2月)の成果も含む。

■A5判・400頁・本体価格6,600円(税別)

ISBN 978-4-7842-2029-8

万博から、人間の歴史がみえる!

佐野真由子編

『万博学―万国博覧会という、世界を把握する方法』

万博学、それは万国博覧会という研究対象を通じて可能になる、大きな学際的人間学の営みである。

19世紀半ばに始まり、今日につづく世界最大の公式催事―、

本書は32本の論考で、万国博覧会のさまざまな側面に着眼し、掘り下げたその先に、人類世界の歩みを浮き彫りにする。

万国博覧会とは「世界を把握する方法」なのだ。

■B5判上製・556頁・本体価格8,500円(税別)

ISBN 978-4-7842-1992-6

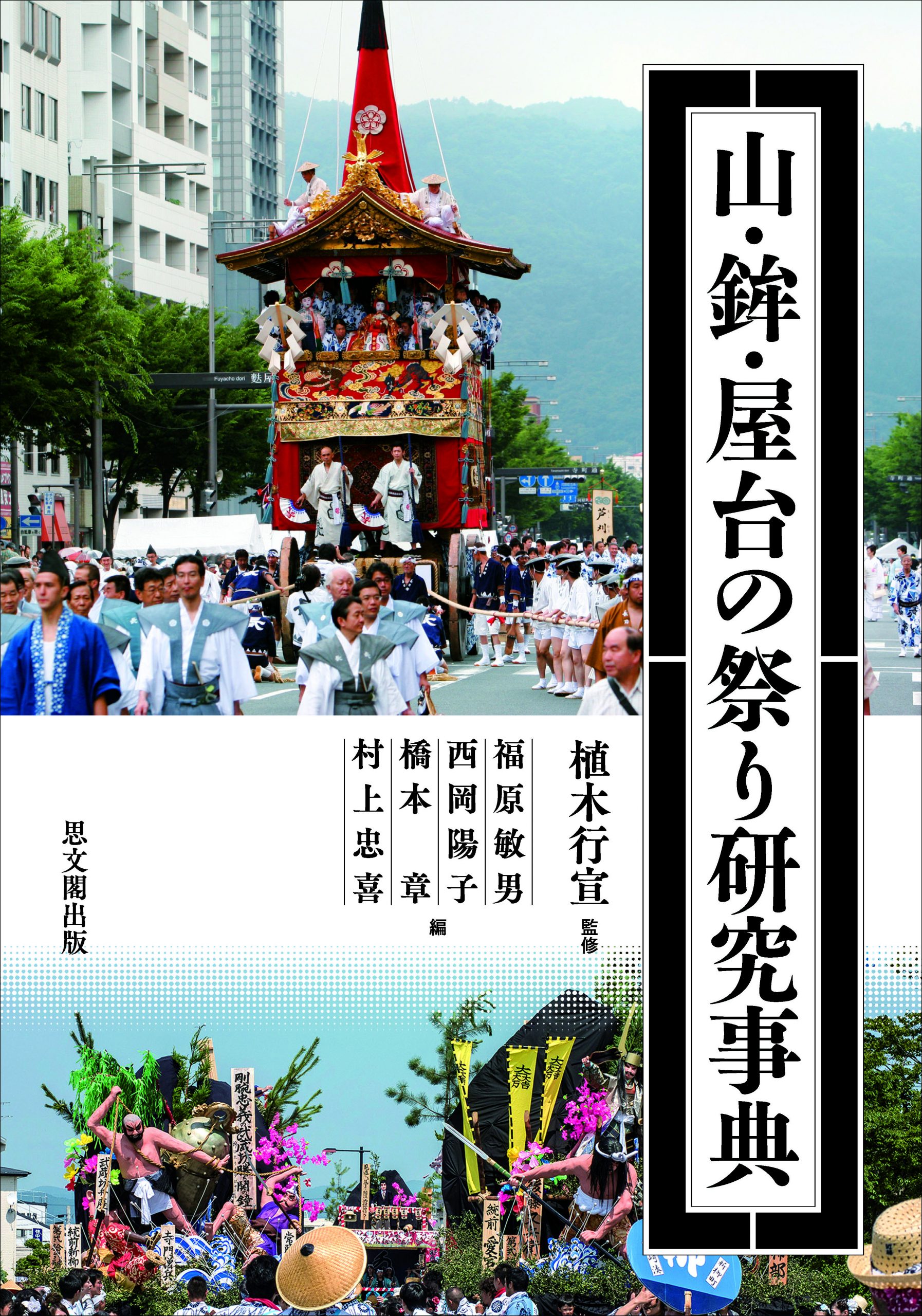

日本の諸地域の祭り文化の特質をわかりやすく紹介

植木行宣監修/福原敏男他編

『山・鉾・屋台の祭り研究事典』

【2022年4月 2刷り出来】

全国には、山・鉾・屋台、山車、曳山、だんじりなどが巡行する祭りが千数百も伝承されている。本事典は、2016年末、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表に「山・鉾・屋台行事」として記載された、33の国指定重要無形民俗文化財をはじめとする125の山・鉾・屋台の祭りをとりあげる。さらに共通性と多様性の視点から、日本の諸地域の祭り文化の特質をわかりやすく紹介するとともに、研究者による専門的論考・コラムもあわせて収録し、今後の研究、伝承、保存などの一助とせんがために編んだものである。

■A5判上製・800頁・本体価格6,500円(税別)

ISBN 978-4-7842-2010-6

混沌とした「中世」の信仰のかたち

斎藤英喜・井上隆弘編

『神楽と祭文の中世-変容する信仰のかたち』

「民俗芸能」と呼ばれ、古代以来伝わるものとされる「神楽」。

しかしその中には、牛頭天王や荒神のような異神の信仰が隠されていたし、死霊にかかわる祭儀など、常識的な理解では説明できない様々な形が存在する。

それらの深層を探ると、そこには混沌とした「中世」の信仰のかたちが現れる。この中世の信仰と思想を伝える「祭文」を中心に、中世神楽および関連する陰陽道・密教・アジアの巫俗の世界を読み解く意欲作。

■A5判上製・390頁・本体価格8,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-1871-4

祇園祭の歴史、現代に至るまでの様々な復興の様子を通覧

京都文化博物館企画・編集

『京都 祇園祭-町衆の情熱・山鉾の風流』

2020年3月24日~5月17日に京都文化博物館で開催の同名展の公式カタログ兼書籍。災厄が降りかかるたびに、最高水準の芸術でもって復興を遂げてきた祇園祭の山鉾。その希少な懸装品や装飾品等から、祇園祭の歴史、現代に至るまでの様々な復興の様子を通覧する。

■B5判並製・250頁・本体価格2,500円(税別)

ISBN 978-4-7842-1987-2

「描かれた祇園祭」から、その祭儀の変遷を読み解く

八反裕太郎著

『描かれた祇園祭-山鉾巡行・ねりもの研究』

【第14回林屋辰三郎藝能史研究奨励賞】

平安期に創始された祇園祭は、応仁の乱や天明の大火などで順延、中止された期間を除き、現在まで挙行され続ける祭礼である。その歴史に呼応するかのように、祇園祭を主題に描かれた絵画作品は数多く、洛中洛外図なども含めれば近世以前だけでも200点をくだらない。しかし、その膨大さゆえに、今までの研究には祇園祭の全体を見渡す視点が大きく欠落していたといわざるを得ない。

本書は、祇園祭の山鉾巡行ならびに江戸の中期に始まる神輿洗のねりものを描いた絵画作品、つまり「描かれた祇園祭」から、その祭儀の変遷を読み解こうと試みる一書である。

■A5判上製・970頁・本体価格15,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-1906-3

現代社会のさまざまな波紋を「ヴァナキュラー文化」として読み解く

ウェルズ恵子編

『ヴァナキュラー文化と現代社会』

「ヴァナキュラー (vernacular) 文化」とは、ある集団の人々の生活に深く関連した文化と、特定の時期や時代や状況や土地で発生した文化、および、そうした文化の底流となっている伝統を指す。それは、〈権威をもたない文化〉であるとも言える。

その研究は、文化人類学・民俗学、文学、歴史学など――細分化すれば表象研究、地域研究、音楽文化研究、メディア研究、カルチュラル・スタディーズなど――の専門諸領域にわたる。ヴァナキュラー文化研究を牽引する日米の執筆者の論考も含んだ本書は、文化についての意識を高め文化研究をより身近にするための、指標となる一冊である。

■A5判上製・336頁・本体価格6,000円(税別)

ISBN 978-4-7842-1933-9

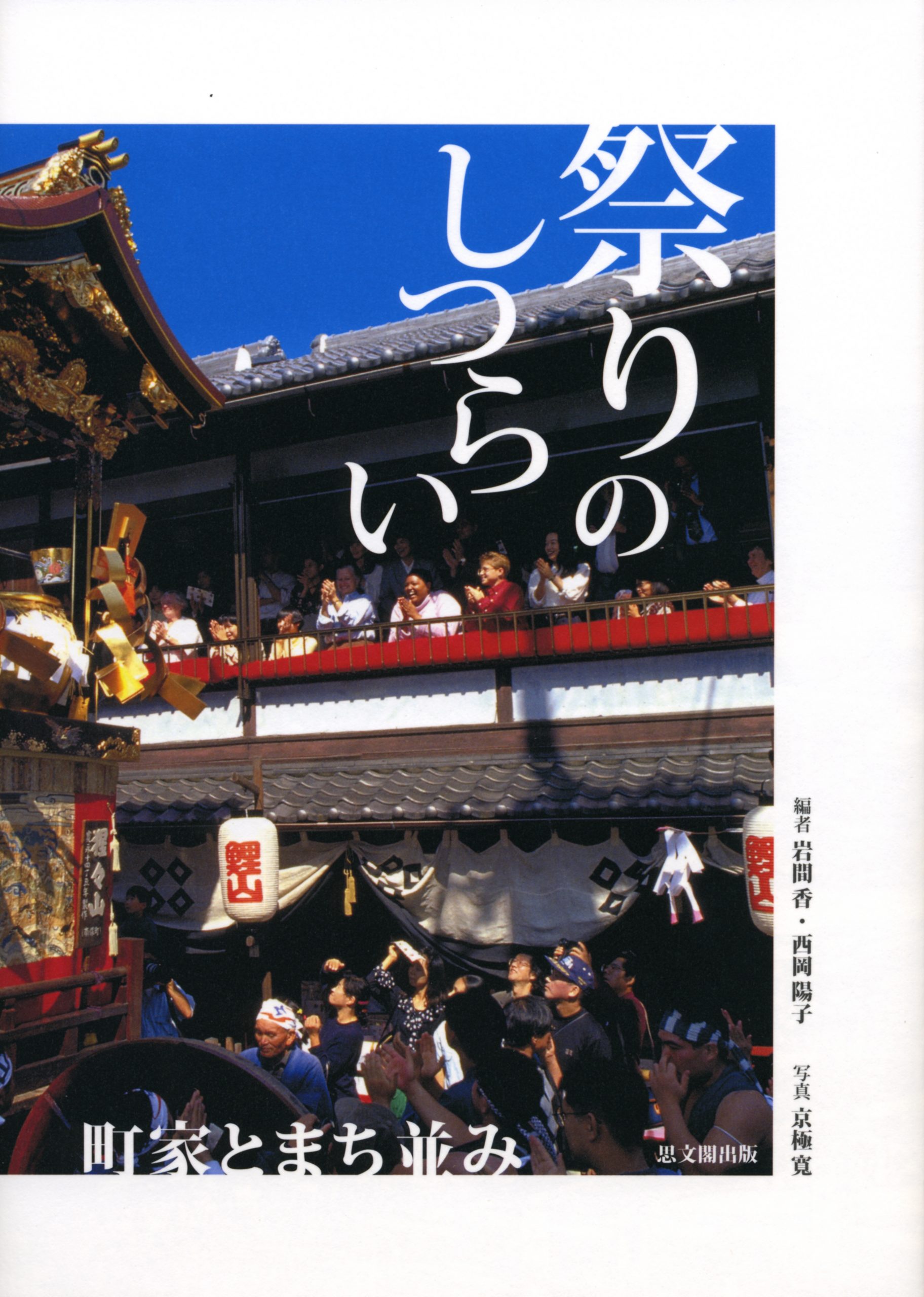

町家とまち並みを飾る祭りの文化を紹介

岩間香・西岡陽子編

『祭りのしつらい-町家とまち並み』

祇園祭・天神祭をはじめ、城端(富山県)や倉敷など各地の祭り飾りや造り物などをとりあげ、町家とまち並みを飾る祭りの文化を紹介。カラー60頁。

■B5判並製・224頁・本体価格2,200円(税別)

ISBN 978-4-7842-1360-3

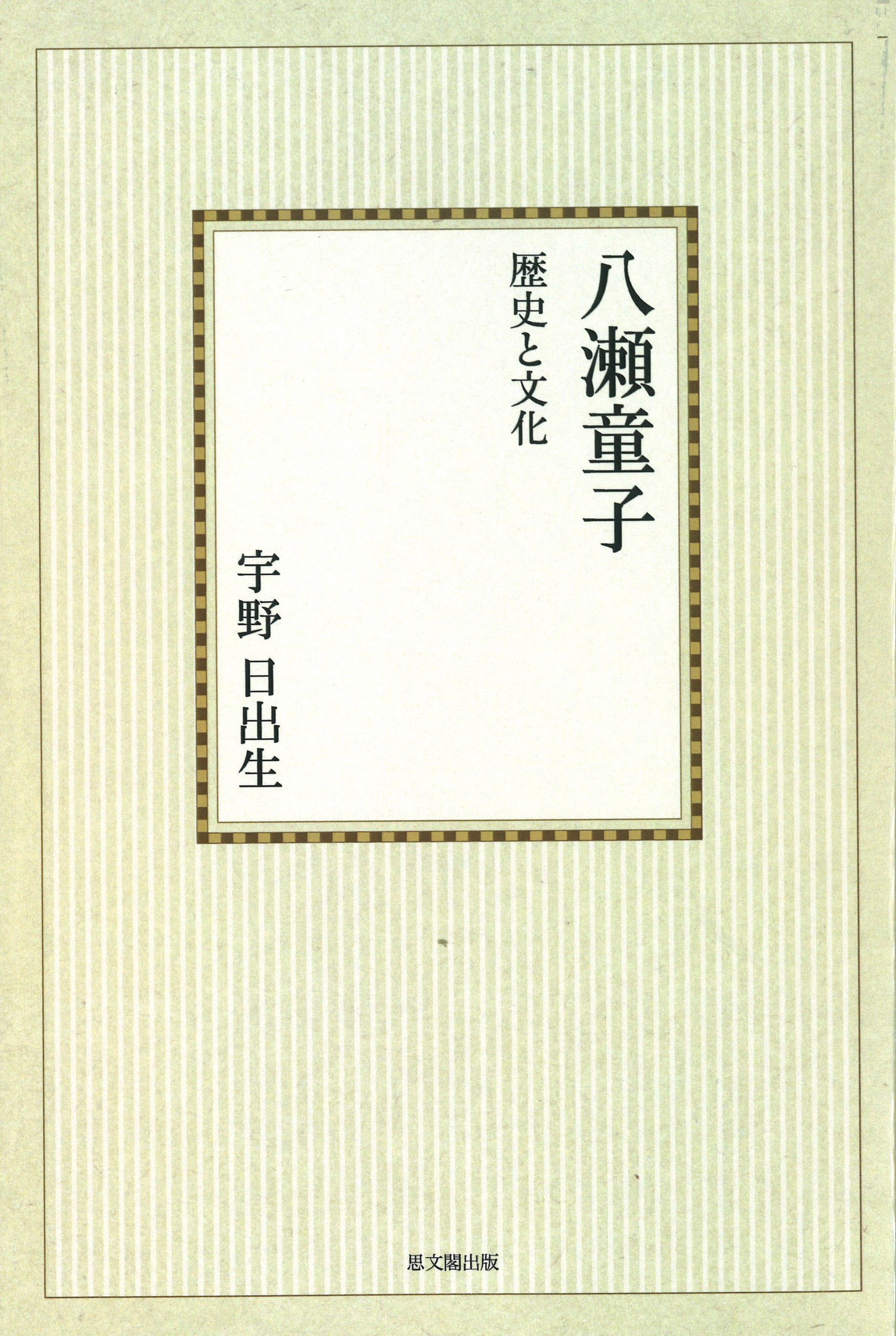

八瀬童子の思想・行動を「文化」としてとらえる

宇野日出生著

『八瀬童子-歴史と文化【オンデマンド版】』

京都の八瀬の地に平安時代より生活してきた人たちを八瀬童子という。彼らは自治組織を形成し、比叡山や天皇家と深い関わりを持ってきた。今まで非公開であった八瀬童子の関係文書を調査し、民俗調査を行った著者が、彼らの苦難にみちた激動の歩み、そして今に伝わる思想・行動を歴史に裏付けられた「文化」としてとらえた一書。掲載図版87点。(初版2007年)

■四六判並製・226頁・本体価格4,500円(税別)

ISBN 978-4-7842-7024-8

“火と水”に彩られた天神祭の歴史とすがた

大阪天満宮文化研究所編

『天神祭-火と水の都市祭礼』

平成14年の菅原道真公1100年祭を記念して、日本三大祭りのひとつである“火と水”に彩られた天神祭の歴史とすがたを豊富な図版と8篇の論考で多面的に明かす。カラー図版には、天神祭図巻(吉川進)の全巻(初公開)のほか近世の屏風・掛幅・浮世絵から近代作家の作品、そして復元された天神丸・御迎人形などを掲げ、本文中にも関係図版を多数収録

■B5判並製・200頁・本体価格2,600円(税別)

ISBN 4-7842-1092-X

その他思文閣出版 書籍一覧はこちら